Gestion des mammifères marins dans la région canadienne du Pacifique - un cadre de gestion intégrative

Voir le document de sommaire : Sommaire : Gestion des mammifères marins dans la région canadienne du Pacifique - un cadre de gestion intégrative

Sur cette page:

- Introduction

- Gestion des mammifères marins : les rôles, les responsabilités et les partenaires

- Mesures de gestion en actions : objectifs, actions et programmes

- Annexes: autres ressources et outils

Introduction

But primordial de gestion

Pêches et Océans Canada (MPO) s’engage à travailler avec les groupes autochtones, d’autres niveaux du gouvernement, les intervenants et les communautés côtières pour protéger les populations de mammifères marins au bénéfice des générations actuelles et futures de Canadiens, et trouver un équilibre entre la conservation de la vie marine et une offre importante d’opportunités économiques.

Principal défi et but de ce cadre

L’objectif principal représente également un défi de gestion de taille : il s’agit de trouver un équilibre entre la conservation et la protection des mammifères marins et leur habitat et les opportunités d’une économie bleue florissante. Gérer ce défi implique de prendre des décisions complexes de concert avec un grand nombre de personnes partageant cet objectif. Ce cadre présente certains de nos principaux défis ainsi que les découvertes et les progrès que nous réalisons lorsque nous travaillons en collaboration pour atteindre notre objectif.

Le principal but de ce cadre de gestion intégrée est d’organiser maintenant et dans le futur des actions de gestion du milieu marin qui maintiendront le dynamisme des populations de mammifères marins en Colombie-Britannique. Ce cadre reflète également l’engagement de Pêches et Océans Canada à adopter une approche écosystémique qui prête attention à la complexité des écosystèmes et aux interconnexions entre leurs éléments constitutifs. En tant que tels, les outils du cadre visent à soutenir une approche adaptable et intégrative afin de permettre aux gestionnaires des systèmes de gestion environnementale de prendre en compte le rôle important que jouent les mammifères marins d’un point de vue biologique, géographique et fonctionnelle pour notre environnement marin dans son ensemble.

A propos de ce cadre - une approche intégrative de la gestion des mammifères marins

Nous constatons une augmentation des impacts anthropiques sur les océans et leurs ressources, là où les mammifères marins passent la totalité ou une partie importante de leur vie. La pêche et le transport maritime autochtones sont toujours extrêmement importants, mais ils sont désormais rejoints par d’autres activités telles que le développement de l’aquaculture, la pêche récréative et commerciale et l’écotourisme.

Les océans du Canada font partie intégrante de l'identité sociale et culturelle du Canada. Cependant, de nombreux habitats utilisés par les mammifères marins chevauchent les zones des communautés côtières, cela entraîne diverses interactions et impacts. Les menaces qui pesent sur les mammifères marins comprennent la disponibilité limitée des proies, les perturbations physiques et acoustiques, la contamination de l'environnement, les collisions avec des navires et les enchevêtrements dans les engins de pêche.

La gestion des impacts sur les mammifères marins est complexe. En tant que supers prédateurs les mammifères marins sont impactés par leur réseau alimentaire, l’environnement océanique, les changements liés au climat et les activités humaines.

Pêches et Océans Canada (MPO) a la responsabilité de conserver et de protéger les espèces de mammifères marins dans les eaux canadiennes. Le MPO pratique une approche prudente et travaille avec divers partenaires pour élaborer des mesures de gestion des impacts dus aux activités humaines, notamment des stratégies visant à soutenir le rétablissement des espèces en péril.

L’engagement du MPO à gérer de façon coordonnée se reflète dans son approche collaborative. Nous travaillons avec des agences gouvernementales multi-juridictionnelles, des groupes autochtones, des parties prenantes et des communautés côtières réunissant un grand nombre d’intérêts, d’activités et de problèmes liés au milieu marins dans toute la Colombie-Britannique.

Cet effort de collaboration implique la coordination et l’intégration de données scientifiques et de connaissances autochtones qui éclairent les processus décisionnels à l’appui de notre principal objectif et de notre défi le plus important : trouver un équilibre entre conserver des populations de mammifères marins en bonne santé et soutenir une économie bleue dynamique et durable.

Ce cadre explique l’approche intégrative que nous adoptons pour prévenir, réduire et atténuer les menaces qui pèsent sur les populations de mammifères marins dans nos eaux et décrit la manière dont nous répondons aux préoccupations socio-économiques.

Pour nous rapprocher de notre objectif fondamental, nous avons établi les cinq objectifs de gestion ci-dessous. Ceux-ci sont présentés dans la partie 3 de ce cadre qui fournit pour chaque objectif le contexte, les principaux domaines d'intérêt, certaines des actions et certains programmes de gestion actuels en cours. Pour plus d’informations, des outils de réglementation pertinents et des liens sont également inclus. La fonction de cette partie n'est pas de fournir un résumé complet de tous les efforts pour ces objectifs.

Cinq objectifs de gestion axés sur l’action (présentés dans la partie 3)

- Intégrer - recueillir des données scientifiques, économiques et socioculturelles et des connaissances autochtones sur les mammifères marins.

- Conserver - maintenir les populations de mammifères marins en bonne santé.

- Protéger - maintenir les populations de mammifères marins en bonne santé. .

- Soutenir - soutenir la participation des Autochtones à la gestion des mammifères marins, notamment dans le cadre de l’accès à des fins alimentaires, sociales et rituelles (ASR).

- Maintenir - soutenir les secteurs économiques marins pour les Canadiens, les communautés autochtones et côtières tout en trouvant un équilibre entre la conservation et la protection des mammifères marins.

La Colombie-Britannique est si productive sur le plan biologique que 25 % de toutes les espèces de mammifères marins connues dans le monde ont été recensées dans les eaux de la Colombie-Britannique.

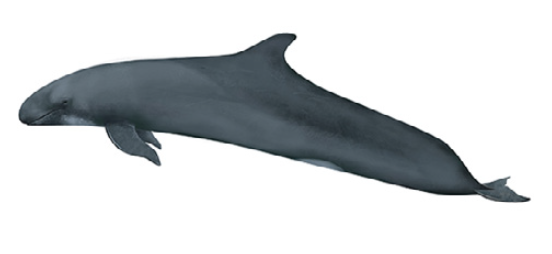

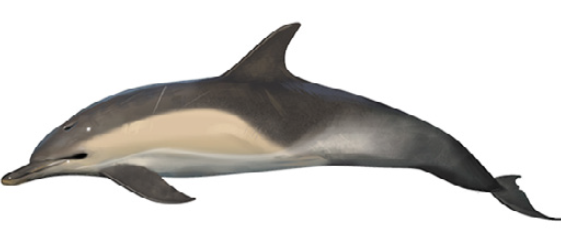

Plus de 30 espèces de mammifères marins vivent ici. La Colombie-Britannique (C.-B.) possède plus de 25 000 km de côtes constituées d'un réseau complexe de fjords profonds comprenant divers habitats qui soutiennent des écosystèmes particulièrement productifs avec plus de 30 espèces de mammifères marins, notamment des baleines, des dauphins, des marsouins, des otaries, des phoques et des loutres de mer. Parmi ces mammifères certains sont les plus gros animaux de la planète, ce sont des espèces emblématiques d'une grande importance culturelle pour les peuples autochtones et les Britanno-Colombiens, de même que les espèces visées par la Loi sur les espèces en péril du Canada (LEP).

Gestion des mammifères marins: rôles, responsabilités et partenaires

Cette partie présente les principales responsabilités, les rôles et les partenaires mobilisés dans la gestion des mammifères marins de la région du Pacifique sur la côte ouest du Canada. Elle présente également les principaux outils de réglementation pour une bonne gouvernance.

Les responsabilités fédérales comprennent la recherche, la surveillance, l'application de la loi, l'intendance, l'éducation et la sensibilisation.

Rôles - Gouvernement du Canada

Pêches et Océans Canada (MPO)

Le MPO participe avec ses partenaires à divers processus de consultation, d'échanges et de planification collaborative de la conservation qui servent de base à la recherche et à la gestion des mammifères marins du MPO. En plus des consultations, le MPO engage différents groupes à participer au processus de planification collaborative. Il s'agit notamment d'échanges bilatéraux, de processus consultatifs, de groupes de travail techniques et de tables rondes.

Les responsabilités fédérales dans la gestion des mammifères marins sont la recherche, la surveillance, l'application de la loi, l'éducation, la sensibilisation et l'intendance.

Le MPO est responsable d'élaborer et de mettre en œuvre les politiques et les programmes visant à soutenir les intérêts économiques, écologiques et scientifiques du Canada dans les eaux marines. La gestion des mammifères marins par le MPO est guidée par un cadre législatif et réglementaire. L'élaboration des politiques s'appuie sur une approche prudente, ce cadre comprend la Loi sur les pêches, la Loi sur les océans, la Loi sur les espèces en péril et le Règlement sur les mammifères marins.

Le ministre des Pêches et des Océans et de la Garde côtière canadienne nomme les agents des pêches chargés de faire respecter les règlements et les mesures de gestion des pêches, notamment pour les mammifères marins.

Les efforts pour faire appliquer la loi sont déployés par les agents des pêches du MPO lors de patrouilles aériennes, maritimes et terrestres. La surveillance des bateaux de pêche est effectuée par les observateurs, la surveillance à quai et la surveillance électronique à distance. Le Programme de conservation et de protection (C et P) du MPO joue un rôle important dans la gestion de la protection des mammifères marins en Colombie-Britannique. Mise en œuvre en vertu de la législation et de la réglementation pour promouvoir la conservation des ressources de la pêche et des habitats et des mammifères marins, C et P soutient l'intégration de programmes d'éducation formelle et informelle, les accords de cogestion/partenariat, la surveillance, le contrôle et la surveillance terrestre, maritime et aérienne, les inspections et le contrôle de la conformité des services tiers, les prestataires de service et les mesures d'application de la loi en cas de transgression de la loi, les enquêtes sur les cas importants/spéciaux grâce à la collecte et à l'analyse formelle d'informations, aux audits médico-légaux et aux poursuites judiciaires.

Garde côtière canadienne

En tant qu'organisme de service spécial du MPO, la Garde côtière canadienne (GCC) est chargée de fournir des services de communications maritimes, de gestion du trafic maritime et de gestion des incidents en cas de déversements dans le milieu marin en vertu de la Loi sur la protection des pêches côtières. Ces fonctions peuvent être appliquées pour atténuer certains risques pour les mammifères marins, tels que les collisions avec des navires et les déversements de pétrole.

Les rôles de la gestion des mammifères marins sont encadrés par un appareil législatif et réglementaire qui comprend la Loi sur les pêches, la Loi sur les océans, la Loi sur les espèces en péril (LEP) et le Règlement sur les mammifères marins

En 2020, la GCC a créé le bureau des mammifères marins dont la mission est de gérer le trafic maritime et de recevoir les rapports d'observations de baleines qui fournissent une meilleure connaissance des activités des épaulards résidents du Sud et des autres cétacés. Il fonctionne 24h/24 heures par jour, sept jours par semaine. Le bureau des mammifères marins exploite des technologies modernes, notamment le radar et les systèmes d'identification automatique (SIA) et les informations sur les mouvements des navires en temps réel. Il aide aussi ses partenaires comme Transports Canada en surveillant les mesures de gestion conçues pour contribuer à la survie et au rétablissement des épaulards résidents du Sud.

Environnement et changement climatique Canada

Environnement et Changement climatique Canada est responsable de la gestion des produits chimiques qui constituent une menace pour l'environnement. De nombreuses substances chimiques se retrouvent dans le milieu aquatique, ce qui présente un risque pour la santé des mammifères marins. Les substances qui persistent dans l'environnement et peuvent s'accumuler dans les tissus adipeux des animaux marins (en raison de la bioaccumulation) sont particulièrement préoccupante. Les contaminants sont rejetés via les eaux usées municipales et industrielles, le ruissellement urbain et agricole et provenant d'autres sources.

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du Canada est une initiative visant à réduire les risques posés par les substances chimiques pour les Canadiens et l’environnement. Par l'intermédiaire du PGPC, le gouvernement du Canada évalue et gère les risques pour la santé humaine et l'environnement causés par les substances chimiques qui peuvent être présentes dans les aliments et les produits alimentaires, les produits de consommation, les cosmétiques, les médicaments, l'eau potable et les rejets industriels.

La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE (1999))est le principal élément du cadre législatif visant à protéger l'environnement et la santé humaine contre la pollution au Canada. Un aspect essentiel de la LCPE 1999 est la prévention et la gestion des risques dus aux substances toxiques et autres substances nocives.

Le Règlement sur certaines substances toxiques interdites prohibe les substances déclarées toxiques pour l'environnement et/ou la santé humaine en vertu de la LCPE (1999). Depuis leur création, ce règlement a été modifié ou republié à plusieurs reprises pour ajouter ou supprimer des substances, ou pour supprimer des dispenses. En 2022, des modifications apportées à ce règlement concernant certaines substances toxiques interdites ont été proposées pour introduire des restrictions sur deux nouveaux retardateurs de flamme, puis pour augmenter les restrictions sur cinq produits chimiques utilisés comme retardateurs de flamme et comme oléofuges et hydrofuges, dont certains ont été considérés comme des substances particulièrement préoccupantes pour les baleines en voie de disparition.

Parcs Canada

L'Agence Parcs Canada est responsable de la création des aires marines nationales de conservation en vertu de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada. Leur but est de protéger et de conserver des sites géographiques importants pour le bénéfice, l'éducation et le plaisir du public. L'Agence Parcs Canada est aussi responsable de la création de parcs nationaux en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada qui comprennent aussi des parties marines. En vertu de la Loi sur les espèces en péril, l'agence est responsable des individus et des espèces en péril qui se trouvent dans ou sur les terres fédérales qu'elle administre.

La gestion des mammifères marins en Colombie-Britannique est un processus dirigé par le MPO et rendu possible grâce aux efforts de collaboration des partenaires provinciaux, des groupes autochtones, des intervenants et des communautés côtières.

Les gardes de Parcs Canada mènent des activités de sensibilisation et d’éducation. Ce travail se déroule dans la réserve de parc national Pacific Rim, la réserve de parc national des Îles-Gulf, la réserve de parc national Gwaii Haanas, la réserve d'aire marine nationale de conservation et le site du patrimoine haïda, ainsi que lors de patrouilles en mer. Is sont également responsables de l'application de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et d'autres lois fédérales et provinciales liées au mandat de Parcs Canada.

Transports Canada

Le Canada est responsable des politiques, des plans et des programmes de transport du gouvernement visant à promouvoir un transport sûr, sécuritaire, efficace et respectueux de l'environnement partout au pays. Transports Canada élabore des politiques et des règlements pour tous les modes de transport, notamment celui les marchandises dangereuses. Il veille aussi à la sécurité du système de transport. Dans le secteur maritime, Transports Canada assure la sécurité des voies navigables en réglementant et en surveillant les embarcations de plaisance et les navires commerciaux immatriculés à l'étranger. Transports Canada a pour mandat de protéger le milieu marin en ce qui concerne la navigation, la sécurité et le transport maritime en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada de 2001 et de la Loi maritime du Canada. Ce ministère dirige également le Plan canadien de préparation et d'intervention pour lutter contre les déversements d'hydrocarbures en mer, en coordination avec d’autres ministères gouvernementaux, notamment la GCC et le MPO. En 2018, la Loi sur la marine marchande du Canada a été modifiée pour inclure des dispositions visant à réagir plus rapidement et plus efficacement aux événements de pollution marine et à mieux protéger les écosystèmes et les habitats marins.

Transports Canada participe également à l'élaboration de mesures de gestion visant à atténuer le bruit sous-marin et les perturbations causées par les grands navires commerciaux et les petits bateaux de plaisance.

Ministère de la défense nationale

Le ministère de la Défense nationale (MDN) soutient les Forces armées canadiennes qui servent sur mer, sur terre et dans les airs avec la Marine, l’Armée, la Force aérienne et les Forces spéciales pour défendre les intérêts des Canadiens au pays et à l’étranger.

La Marine royale canadienne mène périodiquement des exercices militaires dans des zones marines écologiquement sensibles et/ou des habitats essentiels. Il s’agit de plusieurs plateformes militaires pour réaliser des exercices de formation.

Avant de mener des exercices, le MDN vérifie que ses activités fassent courir le moins de risques possibles aux populations de mammifères marins. Des mesures d'atténuation appropriées sont mises en place, notamment pour les espèces de mammifères marins inscrites sur la liste de la LEP.

Nous respecterons nos valeurs fondamentales en période d’incertitude

À Pêches et Océans Canada, la conservation du milieu marin s'appuie sur des valeurs fondamentales qui influencent les décisions de gestion qui concernent les utilisations humaines de nos océans et de leurs ressources. Pour respecter ces valeurs, il convient d'adopter l'approche de précaution qui consiste à faire preuve de prudence lorsque les connaissances scientifiques sont incertaines, à ne pas utiliser le manque d’informations scientifiques pertinentes comme prétexte pour reporter à plus tard une mesure ou à ne pas agir pour éviter de graves dommages aux stocks de poissons ou à leur écosystème.

Le MPO est responsable de mettre en œuvre les dispositions des principales exigeances réglementaires, notamment la Loi sur les pêches et le Règlement sur les mammifères marins..

Outils pour une bonne gouvernance - cadre législatif

Loi sur les pêches

La Loi sur les pêches énonce les dispositions et les principes qui permettent au MPO de conserver et de protéger le poisson et son habitat partout au Canada et d'autoriser la récolte. La définition de poisson en vertu de la Loi sur les pêches inclut les mammifères marins et toutes parties d'animaux marins.

Réglementation des mammifères marins

Au cours des dernières décennies de pêche commerciale, de nombreuses espèces de mammifères marins ont été décimées, certaines ont même disparu. Cependant, dans les années 1970, des règlements ont précédé le Règlement sur les mammifères marins actuel et ont été mis en place pour protéger les mammifères marins. Conformément à l'article 43 de la Loi sur les pêches, le Règlement sur les mammifères marins prévoit la gestion et le contrôle de la pêche des mammifères marins, ainsi que la conservation et la protection des mammifères marins au Canada et dans les eaux de pêche canadiennes.

Ces règlementations constituent le principal instrument de réglementation utilisé pour gérer les interactions avec les populations de mammifères marins.

Loi sur les océans

Les mammifères marins passent la totalité ou la majorité de leur vie dans le milieu marin. La Loi sur les océans définit les pouvoirs nécessaires pour protéger l'habitat océanique, établir des aires de protection marine (APM) et soutenir une gestion coordonnée des océans. La Loi sur les océans définit également des outils non réglementaires et réglementaires relatifs à la qualité du milieu marin, tels que des objectifs, des critères, des lignes directrices et des normes.

Loi sur les espèces en péril (LEP)

La Loi sur les espèces en péril (LEP) est entrée en vigueur en 2003 « pour empêcher la disparition ou l’extinction d’espèces sauvages, pour assurer le rétablissement des espèces sauvages disparues, en voie de disparition ou menacées du fait de l’activité humaine et de gérer les espèces particulièrement préoccupantes afin d'éviter qu’elles ne deviennent en voie de disparition ou menacées ».

La LEP contient plusieurs interdictions visant à protéger les espèces inscrites à l'annexe 1 de la LEP. Selon les articles 32 et 33 de la LEP, les actions suivantes sont des infractions :

- tuer, blesser, harceler, capturer ou prendre un individu d'une espèce sauvage répertoriée comme disparue du pays, en voie de disparition ou menacée en vertu de la LEP ;

- posséder, collectionner, acheter, vendre ou échanger un individu (ou toute partie ou dérivé d'un tel individu) d'une espèce sauvage inscrite comme disparue du pays, en voie de disparition ou menacée en vertu de la LEP ; et

- endommager ou détruire la résidence d'un ou de plusieurs individus d'une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée, ou qui est inscrite comme espèce disparue du pays si un programme de rétablissement a recommandé sa réintroduction dans la nature au Canada.

Le paragraphe 58(1) contient des dispositions interdisant la destruction de toute partie de l’habitat essentiel d’espèces en voie de disparition ou menacées inscrites sur la liste ou de toute espèce disparue du pays si un programme de rétablissement a recommandé la réintroduction de l’espèce à l’état sauvage au Canada. L'habitat essentiel c'est l'habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d'une espèce sauvage inscrite sur la liste et identifié dans le programme de rétablissement ou dans un plan d'action pour l'espèce.

Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada et l'Agence Parcs Canada (APC) partagent la responsabilité de la mise en œuvre de la LEP. Le ministre des Pêches et des Océans est responsable de la protection et du rétablissement des espèces aquatiques en péril relevant de la compétence fédérale, autres que les individus se trouvant dans ou sur les terres fédérales administrées par l'APC.

Responsabilités - gestion des mammifères marins au Canada

Leadership et collaboration

Le MPO est l'organisation principale mandatée par le gouvernement du Canada pour gérer et protéger les mammifères marins dans les eaux canadiennes, mais ce travail ne se fait pas seul. Le MPO s'engage à travailler en collaboration avec de nombreux groupes, notamment au sein du gouvernement fédéral et entre les niveaux de gouvernement, avec les peuples autochtones et les parties prenantes et à impliquer les Canadiens dans les décisions liées aux mammifères marins pour lesquelles ils ont un intérêt.

Le MPO travaille avec un réseau de partenaires pour gérer un grand nombre de sujets sur les mammifères marins nécessitant une expertise. Il s'agit des groupes autochtones, d'autres agences gouvernementales fédérales et provinciales, les organisations de pêche et de gestion de l'environnement, les organisations non gouvernementales environnementales (ONGE) et les communautés de la région qui, elles aussi, s'engagent à conserver et à protéger les mammifères marins, leurs habitats et leurs écosystèmes. Ces efforts de collaboration couvrent la surveillance, la recherche, les mesures de gestion, l'application de la loi, l'intendance, l'éducation et la sensibilisation. Ce cadre présente les efforts et les actions des groupes et des organisations autochtones comme des exemples significatifs, mais il ne s'agit pas d'un résumé exhaustif de tous les efforts.

Partenaires internationaux

Le Canada joue un rôle international en soutenant la conservation et la gestion des mammifères marins. Le MPO travaille avec d'autres organisations et organismes internationaux pour contribuer à la recherche scientifique, collaborer sur des approches de gestion et se conformer aux normes liées à la conservation et à une gestion durable des mammifères marins.

Le Canada adhère aux conventions et accords des Nations Unies. Il s'agit notamment de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CNUDB), de la Convention sur les espèces migratrices, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), ainsi que de l'Accord nord-américain de coopération environnementale et du Plan stratégique pour la coopération nord-américaine dans le domaine de la mer et de la conservation de la biodiversité (2003).

Le MPO a une solide expérience de collaboration avec les États-Unis pour aborder la conservation des mammifères marins dans les eaux internationales. La région du Pacifique du MPO travaille sur des programmes de recherche, de mesures de gestion, d'éducation et de sensibilisation avec la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) et le Washington State Department of Fish and Wildlife .

Le Canada collabore avec la Commission baleinière internationale (CBI) sur des initiatives de recherche et de gestion.

Les scientifiques canadiens fournissent des données à la CBI contribuant ainsi à informer le comité scientifique de la commission sur les stocks de baleines. Ces données sont utilisées pour promouvoir l'adoption de mesures de conservation et de gestion pour les mammifères marins au niveau international.

Les intervenants du MPO et du Canada sont membres du Réseau mondial d'intervention contre l'enchevêtrement des baleines de la CBI où le Groupe consultatif d'experts sur la réponse aux enchevêtrements partage ses connaissances et son expertise pour développer de meilleures pratiques. Le but est de soutenir les efforts internationaux visant à démêler les baleines enchevêtrées dans des engins de pêche ou des débris marins. Pour plus d’informations sur comment démêler les baleines, voir la partie 3 de ce cadre.

Le Canada respecte les normes internationales émanant de la Convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d'extinction (CITES) qui concernent les mouvements transfrontaliers des mammifères marins. Il s'agit de la surveillance du commerce des mammifères marins et/ou de leurs parties entre les pays. Les travaux de la CITES sont dirigés par le Service canadien de la faune (SCF) d’Environnement et Changement climatique Canada qui fournit des données sur les espèces et leur commerce afin de respecter les engagements internationaux du Canada en matière de rapports au titre de la CITES.

Liens pour plus d'informations :

Après la conservation, le respect du droit ancestral des Premières Nations de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles (ASR) ou à des fins domestiques en vertu du traité a la priorité sur les autres utilisations de la ressource.

Outils pour une bonne gouvernance - respecter les droits des peuples autochtones

Les peuples autochtones ont des approches holistiques de gestion des écosystèmes aquatiques, notamment des mammifères marins, depuis des temps immémoriaux et avant la colonisation européenne. Les mammifères marins et la gestion des ressources aquatiques revêtent une importance particulière pour de nombreuses communautés autochtones. Les habitats des mammifères marins, les océans et les ressources aquatiques sont situés sur les territoires traditionnels de nombreux groupes autochtones. Les groupes autochtones considèrent la gestion de ces ressources comme primordiale et vitale. Ils jouent un rôle important dans la gouvernance et l’intendance des espèces et des écosystèmes marins.

Le gouvernement du Canada travaille avec les groupes autochtones qui recherchent un meilleur accès aux opportunités économiques liées aux ressources aquatiques pouvant contribuer au développement économique de leurs communautés. Par ailleurs, les groupes autochtones cherchent à jouer un rôle plus important dans l'intendance, notamment la recherche, la gestion des océans et de l'habitat, la conservation et la protection, les processus d'inscription sur la liste de la LEP, ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre de documents sur le rétablissement.

Engagement pour la réconciliation

Le MPO s'engage à reconnaître et à appliquer les droits des autochtones issus de traités liés aux pêches, aux océans, à l'habitat aquatique et aux voies navigables d'une manière conforme à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, à la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et aux Principes fédéraux régissant le partenariat du gouvernement du Canada avec les peuples autochtones.

La stratégie de réconciliation du MPO-GCC fournit un document d'orientation pour permettre de mieux comprendre pourquoi et comment la réconciliation éclaire le travail du Ministère.

Devoir de consulter

Le gouvernement du Canada a le devoir de consulter et, le cas échéant, d'accommoder les groupes autochtones lorsqu’il envisage une conduite susceptible d’avoir un impact négatif sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis (Consultation et accommodation des Autochtones — Lignes directrices mises à jour à l’intention des fonctionnaires fédéraux pour remplir l’obligation légale de consulter, 2011).

Échanges et consultation

La consultation est l'élément essentiel d’une bonne gouvernance pour l'élaboration des politiques et pour des prises de décisions pertinentes. Le Canada a un cadre législatif, contractuel et/ou commun où la loi oblige à consulter les groupes autochtones sur les questions pouvant avoir des implications sur leurs droits. Pêches et Océans Canada consulte les Premières Nations, les parties prenantes et les Canadiens sur les questions qui les concernent et les préoccupent.

En examinant les questions liées à la gestion des mammifères marins dans la région du Pacifique, Pêches et Océans Canada collabore avec les groupes autochtones par le biais de forums existants, de gouvernance tels que le Conseil des pêches des Premières Nations, et de manière bilatérale notamment grâce aux processus de traité existants et d'autres forums.

L'établissement d'un partenariat renouvelé avec les peuples autochtones est une priorité essentielle pour le gouvernement du Canada. La réconciliation est un cheminement continu et un engagement à long terme basé sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et les partenaires.

Traités et accords de réconciliation

Traités et accords d'autonomie gouvernementale

En 2023, des traités modernes et des accords d'autonomie gouvernementale sont signés en Colombie-Britannique. Ils incluent tous des chapitres sur les pêches (Accord définitif Nisga'a, Tsawwassen, Accord définitif des Premières Nations, Accord définitif des Premières Nations Maa-nulth, Accord définitif de la nation Tla’amin (Sliammon), Loi sur l’autonomie gouvernementale sechelte). Les nations travaillent avec le MPO pour gérer les pêches visées par ces traités. Des traités historiques existent aussi en Colombie-Britannique (comme les traités Douglas).

Pour la liste actuelle des traités en C.-B. veuillez consulter le lien : https://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/reconciliation/arrangements-ententes-fra.html.

Les chapitres sur la pêche des traités modernes articulent un droit de pêche issu du traité à des fins domestiques qui sont protégés en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Ayant négocié dans le cadre d'un accord parallèle, certaines Premières Nations signataires de traités modernes ont un accès commercial grâce à un accord de récolte en dehors du traité protégé par la Constitution.

Le Canada, la Colombie-Britannique et les représentants des Premières Nations de la Colombie-Britannique qui participent ont élaboré ensemble la Politique de reconnaissance et de réconciliation des droits qui établit le cadre et la façon la plus significative de travailler ensemble lors les négociations de traités. Il s'agit de la reconnaissance des droits, de l’élaboration conjointe de mandats et d'une plus grande flexibilité pour des accords progressifs et évolutifs.

Le MPO poursuivra son travail bilatéral avec les nations signataires de traités par l'intermédiaire d'organismes de gouvernance établis, tels que les sous-comités sur les mammifères marins, où les intérêts et les questions liés à la gestion des mammifères marins peuvent être discutés, notamment les droits de récolte de la faune.

Les négociations du traité sont en cours avec de nombreuses Premières Nations de l'ouest du Canada

Accords de réconciliation

En plus de négocier des traités, le gouvernement du Canada et Les peuples autochtones peuvent également négocier la reconnaissance des droits autochtones et d'autodétermination (RDAA) pour explorer de nouvelles façons de travailler ensemble et pour faire progresser la reconnaissance des droits autochtones et d’autodétermination.

Ces accords de réconciliation sont dirigés par Relations Couronne- Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCCANC). Le MPO peut également négocier des accords de réconciliation concernant les ressources halieutiques directement avec les Premières Nations. Les but est de d'améliorer la gouvernance et la gestion collaboratives des pêches, des questions marines et aquatiques, des sciences de l'environnement et des dispositions en matière d'intendance, et de fournir un processus solide et significatif pour impliquer les parties prenantes. Ces accords peuvent également contenir des dispositions sur la pêche, les sciences de l'environnement et une gestion responsable.

Pour plus de détails sur le thème Respecter les droits des peuples autochtones, veuillez cliquer sur les liens suivants :

- Mise en œuvre de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

- Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

- Principes régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones

- Stratégie de réconciliation du MPO

- Réconciliation en Colombie Britannique et au Yukon

- La réconciliation, les partenariats et la pêche autochtone

- Informations sur les travaux du gouvernement du Canada pour faire progresser la réconciliation

Une coordination renforcée avec les groupes autochtones, d’autres gouvernements et intervenants contribue à améliorer la compréhension des menaces directes qui pèsent sur les populations de mammifères marins.

Partenaires - gouvernements, groupes autochtones et ONG

Provinces et municipalités

Les gouvernements provinciaux et les administrations municipales partagent les responsabilités liées aux impacts sur l'habitat des mammifères marins. Les provinces sont les principales responsables des terres provinciales, des rivages et des zones spécifiques du fond marin. Les municipalités sont responsables de nombreuses activités terrestres affectant le milieu marin.

Le gouvernement du Canada collabore bilatéralement avec la province de la Colombie-Britannique sur un certain nombre de questions liées aux mammifères marins ; en particulier pour les questions concernant la gestion des écosystèmes d'eau douce relevant des administrations fédérales et provinciales.

Les municipalités et les districts régionaux de la Colombie-Britannique sont habilités par la législation provinciale à traiter un grand nombre de sujets sur les questions concernant les environnements marins et les populations de mammifères.

Groupes autochtones

Les mammifères marins et la gestion des ressources aquatiques revêtent une importance particulière pour de nombreuses communautés autochtones. Les peuples autochtones ont des approches holistiques de la gestion des écosystèmes aquatiques, y compris des mammifères marins, depuis des temps immémoriaux et avant la colonisation européenne.

Les océans, les ressources aquatiques et les habitats des mammifères marins sont situés sur les territoires traditionnels de nombreux groupes autochtones de la Colombie-Britannique. Les groupes autochtones considèrent que la gestion de ces ressources est d'une importance vitale et jouent un rôle important dans la gouvernance et l'intendance des espèces marines et des écosystèmes.

Les groupes autochtones aspirent à un meilleur accès aux opportunités économiques liées aux ressources aquatiques qui contribuent au développement économique de leurs communautés. Ces groupes cherchent à jouer un rôle plus important dans l'intendance, notamment la recherche, la gestion des océans et de l'habitat, la conservation et la protection, les processus d'inscription sur la liste de la LEP, ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre de documents sur le rétablissement.

Organisations non-gouvernementales environnementales

Les ONGE soutiennent diverses activités de gestion des mammifères marins, notamment la recherche et la collecte de données pour documenter l'élaboration et la mise en œuvre de mesures de gestion, ainsi que des activités d'intendance telles que la surveillance sur l'eau, l'éducation et la sensibilisation.

Communautés côtières autochtones

Le Programme des gardes-pêche autochtones joue un rôle important dans l'amélioration de la gestion des pêches dans les communautés côtières autochtones. Les gardiens participent à l'application de la loi, à la surveillance et à l'intendance pour assurer la conservation et la protection des ressources halieutiques dans leurs communautés. De plus, les gardiens peuvent être engagés dans la restauration de l'habitat, l'évaluation des stocks ou d'autres activités visant à promouvoir une pêche durable.

Pêches et Océans Canada et la Garde côtière canadienne gèrent les pêches du Canada et protègent ses eaux en veillant à ce que les océans et les autres écosystèmes aquatiques du Canada soient protégés contre les impacts négatifs.

Partenaires - engagements et responsabilités

Accountability is about reliably delivering on commitments in a transparent way, and providing information around how decisions are made.

La responsabilité consiste à respecter ses engagements de manière fiable et transparente et à fournir des informations sur la manière dont les décisions sont prises. Le Plan ministériel du MPO définit l’orientation des principaux plans, programmes, risques et ressources. Plusieurs éléments de ces plans sont liés à la protection et à une gestion durable des populations de mammifères marins, notamment :

- les pêches, les océans et autres écosystèmes aquatiques sont protégés contre toute exploitation et ingérence illégales ;

- de meilleurs partenariats incluant une participation et débouchant sur des résultats pour les peuples autochtones ;

- des projets de développement se déroulant dans ou à proximité de l'eau qui évitent, atténuent ou compensent efficacement les impacts sur le poisson et son habitat ;

- espèces/populations aquatiques en péril figurant sur la liste de la LEP pour lesquelles un programme de rétablissement/un plan de gestion est légalement requis ;

- des productions scientifiques en rapport avec les écosystèmes aquatiques sont disponibles ;

- la promotion d'un partage ouvert et transparent d'informations avec les nations autochtones dans le cadre de programmes d'échanges liés aux mammifères marins ; et

- un engagement sans faille du MPO pour la réconciliation.

En plus de ces documents annuels, le MPO répond aux principales recommandations, notamment les rapports du vérificateur général. Par exemple, en 2018, le commissaire à l'environnement et au développement durable a identifié un certain nombre de recommandations liées à la protection des populations de mammifères marins au Canada dans le Rapport 2 – Protection des mammifères marins. Un résumé des mesures prises à ce jour est également fourni dans le Rapport sur l'avancement du plan d'action de la gestion.

Nous sommes déterminés à bâtir des partenariats renouvelés de nation à nation, entre les Inuits et la Couronne et de gouvernement à gouvernement et avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis.

Dans le cadre de cet engagement, nous avons élaboré la Stratégie de réconciliation du MPO et de la GCC.

La LEP prévoit que le ministre compétent soit tenu de faire un rapport sur la mise en œuvre des plans de gestion ou des stratégies de rétablissement cinq ans après leur inscription au registre public et par la suite tous les cinq ans jusqu'à ce que leurs objectifs soient atteints. Pour le plan d'action, le ministre compétent doit faire le suivi des progrès accomplis pour atteindre ses objectifs, évaluer et rendre compte de sa mise en œuvre et de ses impacts écologiques et socio-économiques cinq ans après son entrée en vigueur. La mise en œuvre de ces mesures contribue à répondre aux stratégies générales et aux buts et objectifs de rétablissement exposés dans les programmes de rétablissement.

Le MPO et la Garde côtière canadienne jouent un rôle essentiel dans la transformation du partenariat du Canada avec les peuples autochtones. Dans le contexte de la gestion des mammifères marins, ce cadre reconnaît que les pêches, les océans, les habitats aquatiques et les voies navigables marines revêtent une grande importance sociale, culturelle, spirituelle et économique pour de nombreux peuples autochtones.

Partenariats et communication des deux côtés de la frontière

Be Whale Wise (Soyez attentifs aux baleines) est un partenaire d'agences gouvernementales, d'organismes à but non lucratif et d'autres parties prenantes qui fait des recherches, met en œuvre et offre une formation sur les meilleures pratiques en matière de navigation autour des baleines des deux côtés de la frontière du Canada et des États-Unis. Créé en 2001, ce partenaire en pleine croissance sensibilise le public aux menaces qui pèsent sur les mammifères marins et à la meilleure façon de les aider grâce à un meilleur comportement en navigation.

Ce cadre de travail vise à guider les mesures de gestion actuelles et futures afin de maintenir des populations dynamiques de mammifères en Colombie-Britannique, aujourd'hui et à l'avenir.

Le MPO est responsable de la mise en œuvre des dispositions des principaux instruments de réglementation, notamment la Loi sur les pêches et des information sur la délivrance des permis comprenant une liste des permis accordés à la recherche scientifique sur les mammifères marins.

Bien que le MPO ait augmenté ses compétences et élaboré des mesures pour faire face aux menaces touchant certaines espèces de mammifères marins, comme la population d'épaulards résidents du Sud, il reste encore beaucoup à faire pour d'autres espèces.

En 2021, le MPO a publié le Cadre de responsabilisation pour les épaulards résidents du Sud : évaluation du soutien au rétablissement. Cette étude examine la manière dont les mesures de gestion des épaulards résidents du Sud contribuent au rétablissement de la population au fil du temps.

Ce cadre retient les données recueillies par le gouvernement du Canada et ses partenaires à partir de trois catégories d'actions prioritaires qui comportent chacune des indicateurs et des mesures de rendement. Ensemble, les informations recueillies sur ces catégories décrivent une pièce importante du puzzle et offrent un aperçu de la façon dont le gouvernement du Canada et ses partenaires soutiennent le rétablissement de l'épaulard résident du sud. Il nous donne des informations sur les tendances pour atteindre notre objectif, met en évidence les domaines dans lesquels nous avons besoin de faire des améliorations et fournit des informations pour les discussions à venir.

Le Programme d’intervention auprès des mammifères marins du MPO recueille et publie périodiquement des données liées à des incidents impliquant des mammifères marins. Il montre comment le MPO réagit aux incidents comme : des animaux malades, blessés ou en détresse, le harcèlement, les animaux morts, les enchevêtrements, les collisions avec des navires (collisions) et les échouages d'animaux vivants.

Le MPO fournit des informations à la National Oceanic and Atmospheric Administration sur les pêches canadiennes qui exportent vers les États-Unis afin d'assurer le respect des normes internationales et de répondre aux exigences des dispositions sur l'Importation de poisson et de produits du poisson de la Marine Mammal Protection Act des États-Unis. Cela comprend des informations sur la déclaration des prises accessoires de mammifères marins, les programmes de surveillance et les mesures d'atténuation.

Des travaux supplémentaires seront entrepris progressivement pour répondre aux priorités du gouvernement en s'appuyant sur les commentaires des groupes autochtones et des parties prenantes. Il s'agira de poursuivre l'élaboration de plans de gestion intégrée des espèces, de faire avancer les mesures de gestion fondées sur de nouvelles données scientifiques et de renforcer les mesures d'atténuation qui s'attaquent aux menaces directes sur les populations de mammifères marins.

Lien pour plus d'informations : Rapport annuel sur les incidents impliquant les mammifères marins

Gestion en action : objectifs, actions et programmes

Cette partie présente nos cinq objectifs axés sur l’action. Le contexte et les principaux domaines d'intérêt sont décrits pour chaque objectif, suivis de certaines actions et certains programmes de gestion actuellement en vigueur aujourd'hui. Des liens vers plus d’informations et d'outils pertinents de réglementation sont également fournis. Cette partie n'est pas un résumé complet de tous les efforts au niveau régional visant ces objectifs, elle donne plutôt un aperçu des efforts déployés actuellement.

Travailler ensemble pour atteindre les objectifs de gestion

La collaboration est fondamentale pour atteindre des objectifs de gestion interconnectés. Grâce à la collecte et au partage des données scientifiques, économiques et socioculturelles et des connaissances autochtones (objectif n° 1), nous améliorons la compréhension des populations de mammifères marins dans les eaux de la Colombie-Britannique, cela permet de perfectionner les mesures visant à protéger la santé des animaux (objectif n° 2) et à réduire les menaces auxquelles font face les mammifères marins et leurs habitats (Objectif 3). Une meilleure compréhension renforce aussi la participation des Autochtones à la gestion des mammifères marins (Objectif 4) et l’engagement collectif à trouver un équilibre entre la conservation marine et la pérennité des secteurs économiques (Objectif 5).

Objectif 1 - comprendre

Recueillir des données scientifiques, économiques et socioculturelles et des connaissances autochtones sur les mammifères marins

Contexte

- Mieux comprendre les populations de mammifères marins, les interactions écosystémiques et l'utilisation de l'habitat, tout en tenant compte des impacts du changement climatique.

- Améliorer la coopération dans la collecte, le suivi et la diffusion des informations.

- Utiliser la collecte coordonnée des données, le suivi, la recherche, la synthèse et le partage des informations, la communication et l'éducation de manière à ce que l'ensemble des connaissances pertinentes soit appliqué au processus de planification et au processus décisionnel, notamment les études scientifiques et les connaissances locales et autochtones.

- Promouvoir la compréhension des mammifères marins et de leur environnement marin, puis établir des liens avec d'autres processus et activités de collecte de connaissances.

- Renforcer les liens et continuer à établir des partenariats avec ceux qui mènent des recherches sur les mammifères marins.

- Fournir des données et des informations pour soutenir la planification du rétablissement des espèces en péril, les options d'atténuation et l'élaboration de politiques.

- Refléter le rôle historique et l'importance culturelle des mammifères marins pour les groupes autochtones.

- Lien pour plus d'informations : Carnets d’expéditions : activités scientifiques de terrain de la région du Pacifique

Contexte

La collecte de données, la coordination et l’intégration permanente d’informations sur les mammifères marins se trouvent au cœur de notre gestion. C'est une combinaison équilibrée de données scientifiques, économiques et socioculturelles et de connaissances autochtones. Toutes ces informations à la fois quantitatives et qualitatives provenant de tous les secteurs et disciplines est fondamentale pour notre processus décisionnel éclairé et transparent.

Le MPO collabore avec d'autres organisations fédérales pour soutenir l'élaboration de politiques qui tiennent compte de l'intégration des connaissances autochtones dans les processus décisionnels. Le MPO travaille aussi en collaboration avec des partenaires fédéraux sur l'Initiative d'un cadre politique en matière de connaissances autochtones dirigée par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada.

Recherche scientifique sur les mammifères marins

Le soutien de la recherche à la gestion des mammifères marins est important pour comprendre différents aspects de la biologie et du comportement des mammifères marins, il permet d'éclairer la gestion et la prise de décision fondées sur des données probantes. La recherche sur les mammifères marins du MPO a évolué ces dernières décennies pour soutenir les programmes sur les espèces en péril, la gestion des océans et la gestion des pêches.

Importance économique

Les mammifères marins fournissent des services écosystémiques essentiels pour les écosystèmes océaniques riches en biodiversité et une valeur socio-économique pour l’Économie bleue du Canada. La Colombie-Britannique est bien connue pour l'observation des baleines. Elle a une solide industrie commerciale d'observation des baleines qui emmène les Canadiens et les visiteurs observer les mammifères marins à l'état sauvage par bateau ou par avion.

La santé des populations et des habitats de mammifères marins procure également des avantages indirects aux pêches commerciales qui partagent leur aire de répartition. Les consommateurs et les gouvernements sont de plus en plus motivés pour soutenir les pêches commerciales qui font preuve de pratiques durables en éliminant ou en réduisant les risques pour les mammifères marins lors des activités de pêche.

Ces dernières années, des programmes et des initiatives internationales encouragent des pratiques de récolte plus durables qui réduisent considérablement les impacts sur les mammifères marins. Il s'agit notamment du processus de certification du Marine Stewardship Council et des dispositions de la Marine Mammal Protection Act (MMPA) des États-Unis pour les pêches étrangères qui entreront en vigueur en 2023. Les dispositions de la loi MMPA reflètent les inquiétudes des scientifiques et du public concernant le déclin ou l'absence de rétablissement de certaines espèces de mammifères marins du fait des activités humaines.

Au Canada et dans d’autres pays exportant du poisson et des produits de la pêche vers les États-Unis, l’initiative de la loi MMPA de la NOAA évaluera les programmes de réglementation visant à lutter contre la mortalité accidentelle et intentionnelle et les blessures graves des mammifères marins.

Importance socio-culturelle

Le MPO reconnaît que nos océans et toutes les ressources marines — avec les mammifères marins — font partie du bien-être de tous les Canadiens. Les possibilités d'observation des mammifères marins et des baleines dans la région du Pacifique ont une valeur sociale et récréative significative. Ces expériences accessibles au public contribuent à faire progresser l’éducation sur le monde marin et à renforcer un sentiment collectif de gestion marine.

Pour de nombreuses Premières Nations côtières, il existe un lien culturel et spirituel profond avec les mammifères marins et leurs habitats. Ce lien s’étend à la langue, aux connaissances traditionnelles et à la santé des communautés. La santé des ressources, notamment des mammifères marins, est directement liée à la santé de la culture autochtone.

Les baleines en général, notamment les épaulards, occupent une place centrale dans la cosmologie et la mythologie de certaines Premières Nations. Les orques sont considérés comme des créatures transformationnelles impliquées dans de nombreuses traditions orales et pratiques culturelles. Elles revêtent une grande importance au regard des droits de gouvernance. De nombreux groupes autochtones ont leurs propres lois traditionnelles, leurs enseignements et leur compréhension des responsabilités qui éclairent leurs propres méthodes d'évaluation du milieu marin et des plans de gestion. Historiquement, les Premières Nations côtières de la Colombie-Britannique chassaient les pinnipèdes, les petits cétacés et les loutres de mer et certaines chassaient les grandes baleines. Pour certaines nations, les mammifères marins continuent de jouer un rôle important dans leur économie.

L'importance des systèmes de connaissances autochtones (ISC) est évidente en ce qui concerne les exigences visant à les intégrer dans les accords de gestion écologique, les évaluations environnementales et les plans de rétablissement.

Systèmes de connaissances autochtones (SCA)

Les SCA peuvent être définis différemment selon les communautés autochtones. Les connaissances autochtones (CA) sont également appelées connaissances traditionnelles autochtones (CTA) et connaissances écologiques traditionnelles (CET).

Les SCA sont holistiques –prise en compte de l’inter-connectivité de systèmes entiers – et représentent un corps cumulatif de connaissances recueillies par un processus adaptatif. Transmis de génération en génération par les Premières Nations, Individus et communautés métis ou inuits, ces systèmes sont également spécifiques aux régions et aux localités et ne sont pas séparables de leurs gardiens du savoir qui entretiennent des liens régionaux, locaux et spirituels avec les écosystèmes et toutes les formes de vie végétale et animale.

En 2019, la Loi sur les pêches a été modifiée pour inclure des dispositions permet au ministre de tenir compte des connaissances autochtones dans la prise de décisions concernant les pêches, le poisson et son habitat et des dispositions pour une protection supplémentaire de ces connaissances lorsqu'elles sont partagées à titre confidentiel.

Le gouvernement du Canada et la communauté scientifique reconnaissent la nécessité de considérer les systèmes de connaissances autochtones de manière significative et respectueuse. Cela représente un défi pour les gestionnaires de ressources. Apprendre à impliquer respectueusement les détenteurs de connaissances est une priorité afin de garantir que les connaissances autochtones sont utilisées et partagées de manière acceptable avec d’autres groupes autochtones, parties prenantes, gestionnaires et décideurs. Les connaissances autochtones contribuent à une compréhension globale des stocks de poissons, des mammifères marins et de leurs habitats, en aidant à combler les lacunes dans les connaissances et à éclairer les décisions liées à la gestion des ressources et à la conservation des mammifères marins.

Programme de recherches du MPO

Le programme de recherche sur les cétacés se consacre à l’estimation de la taille de la population et à l’identification de l’habitat essentiel des espèces menacées et en voie de disparition. Il comprend :

- Le programme d'acoustique se sert d'instruments de surveillance acoustique passive (hydrophones) pour repérer la présence de différentes espèces de baleines et l'utilisation de leur habitat. Ils ont été déployés sur l'ensemble de la côte dans diverses zones au fil du temps et ont été récemment concentrés au large sur les monts sous-marins.

- Le recensement annuel des épaulards résidents du Nord recueille des informations démographiques sur la population qui sont utilisées pour déterminer les taux de croissance, la structure de la population et sa répartition sur l'ensemble de la côte. Les résultats du recensement sont publiés chaque année et un catalogue de photo-identification des épaulards résidents du Nord est mis à jour périodiquement.

- Relevés sur les loutres de mer qui fournissent des données sur l'abondance et la répartition de la population de cette importante espèce en cours de rétablissement.

- Enquêtes annuelles à partir de bateaux : L'Enquête internationale sur la mégafaune marine de la région du Pacifique (PRISMM) était la première menée à l'échelle de la côte pour collecter des données sur la répartition et l'abondance du plus grand nombre possible d'espèces de cétacés en utilisant un mélange d'instruments acoustiques et de méthodes visuelles.

Le Programme de recherche sur les pinnipèdes fait des relevés aériens des pinnipèdes (phoques et lions de mer) pour estimer l'abondance et la répartition et surveiller les tendances des populations. Ce programme évalue également le régime alimentaire des pinnipèdes, un domaine de recherche essentiel pour modéliser le rôle écologique des pinnipèdes.

Le programme de recherche sur les produits qui contaminent les baleines est axé sur la compréhension des facteurs affectant la santé des populations de baleines. Il s'agit notamment d'identifier et de repérer en priorité les contaminants les plus préoccupants pour les populations d'épaulards résidents. Des efforts sont menés à l'intérieur et à l'extérieur de leur habitat principal pour comparer les niveaux, d'autant plus que les espèces qui sont leurs proies migrent souvent à travers les limites de leur habitat principal. Une grande partie du travail consiste à mesurer les niveaux de contaminants chez les espèces qui sont leurs proies, comme le saumon quinnat, ainsi que chez d'autres espèces, comme les poissons fourrages qui forment le réseau trophique des mammifères marins. Grâce à la prise en compte du réseau alimentaire, le programme façonne les nouvelles Lignes directrices sur la qualité de l'environnement (LDQE) qui protègent davantage les espèces du niveau trophique supérieur telles que les épaulards. Des efforts sont également déployés en collaboration avec des pathologistes vétérinaires du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de la Colombie-Britannique pour mieux comprendre les impacts des biotoxines marines, souvent causées par des proliférations d'algues nuisibles (PAN) sur les mammifères marins échoués.

Les études sur les interactions saumon quinnat-épaulard permettent de mieux comprendre quand, où et comment les saumons quinnats adultes utilisent les zones ayant été identifiées comme habitat principal pour les épaulards. En outre, la manière dont les épaulards résidents du Sud utilisent les eaux côtières pour se nourrir et se déplacer permet de mieux comprendre leur régime alimentaire dans l'espace et dans le temps, et comment cela chevauche la répartition et la disponibilité du saumon quinnat en tant que proie principale.

Le programme de détection des baleines et d'évitement des collisions évalue l'efficacité de différentes technologies (acoustique, optique, y compris infrarouge, imagerie satellite, réseaux d'observation, relevés aériens, etc.) pour détecter et classer différentes espèces de baleines et la possibilité de les appliquer dans différentes parties de la côte.

L’Initiative pour la qualité de l’environnement marin (IQEM) du Plan de protection des océans contribue à notre base de connaissances sur la façon dont le bruit des navires affecte et impacte les cétacés. Jusqu'à présent, les efforts ont été largement concentrés sur les épaulards résidents du Sud. Des efforts plus récents se sont étendus à d'autres espèces et à leurs habitats respectifs. Pour les épaulards résidents du Sud, les efforts se concentrent sur la façon dont ils utilisent leur habitat afin de documenter les stratégies d’atténuation. Par ailleurs, le secteur des Sciences du MPO surveille les principaux habitats des épaulards résidents du Sud afin d'établir des niveaux acoustiques ambiants de référence (c'est-à-dire à partir des conditions actuelles) sur lesquels orienter un programme de compensation des navires commerciaux. Cette initiative englobe plusieurs projets dont :

- l'évaluation de l'efficacité des aires protégées pour atténuer les impacts des perturbations sur le comportement des épaulards ;

- des modélisations de d'utilisation de l'habitat des épaulards résidents du Sud ;

- une quantification de l'importance du banc Swiftsure pour les épaulards résidents.

- Pour réduire les impacts sur les épaulards résidents du Sud, la recherche sur les épaulards résidents du Nord sert d'indicateur pour évaluer l'activité vocale, les comportements et l'environnement acoustique à l'aide d'étiquettes d'enregistrement acoustique numérique.

Le Secrétariat canadien des avis scientifiques (SCAS) sert de principal forum ministériel pour l'examen par les pairs et l'évaluation de la recherche scientifique et de la littérature sur toutes les espèces. Le SCAS favorise les normes nationales d'excellence et coordonne l'examen par les pairs des évaluations et des conseils scientifiques. Le SCAS coordonne également la communication des résultats de l’examen scientifique et des processus consultatifs.

Le processus du SCAS pour la science des mammifères marins s'appelle le Comité national d'examen par les pairs des mammifères marins.

Les réunions offrent l'occasion d'un examen collaboratif des résultats scientifiques par des experts en mammifères marins de tout le Ministère et avec la participation d'autres organisations (hors MPO). À l'issue du Comité national d'examen par les pairs des mammifères marins, de l'examen et de l'approbation, les résultats scientifiques sont utilisés pour fournir des avis scientifiques sur la gestion et la conservation des mammifères marins au Canada.

Détection

La collecte et l'interprétation des données sur la présence des baleines peuvent aider à affiner les mesures de gestion. Le fait d'associer la capacité de mettre en œuvre et d’évaluer le succès de telles mesures peut conduire à de meilleurs résultats pour les mammifères marins tout en réduisant les impacts sur les groupes autochtones, les parties prenantes et le public.

La façon dont de nombreux mammifères marins communiquent, les détections peuvent être effectuées visuellement et acoustiquement. Les détections de mammifères marins peuvent être utilisées pour :

- développer et mettre en œuvre des approches de gestion ;

- informer les navigateurs pour atténuer les risques de collision avec des navires ;

- atténuer les impacts des déversements d'hydrocarbures et des interventions environnementales ;

- aider à éduquer, sensibiliser et faire respecter la règlementation ; et

- accroître notre compréhension d'espèces spécifiques et de la répartition de la population.

Les informations sur les observations de mammifères marins sont recueillies auprès de sources gouvernementales et non gouvernementales au Canada et aux États-Unis. Les méthodes consistent en détection terrestres (par exemple des caméras infrarouges, les observations d'observateurs) et la détection sous-marine ( hydrophones). Les données d'observations proviennent d'un certain nombre de sources, notamment du système d'alerte WhaleReport (WRAS) d'Ocean Wise Sightings Network, de la Garde côtière canadienne, de la flotte, des phares, de la surveillance aérienne du MPO, de Transports Canada, des observateurs en mer et au sol, des chercheurs et des experts.

Installations d'hydrophones pour les mammifères marins

Le bruit sous-marin peut avoir des effets significatifs sur les mammifères marins. Le déploiement d'hydrophones couplé à une modélisation prédictive peut être un outil utilisé pour aider les experts à mieux comprendre les impacts.

Un certain nombre d'installations d'hydrophones différentes sont en place pour :

- comprendre le bruit de base dans les zones fréquentées par les baleines grâce à des réseaux d'hydrophones passifs ;

- surveiller la présence, la répartition et le lieu de déplacement des baleines (par exemple, les vocalisations des épaulards et des baleines à bosse) afin de répondre aux déversements d'hydrocarbures, de réduire le risque de collision avec des navires et de soutenir la mise en œuvre de fermetures de pêche pour protéger les principales zones d'alimentation des épaulards résidents du Sud via des réseaux en temps quasi réel ;

- évaluer si les mesures de gestion réduisent les niveaux de bruit (Burnham et al. 2021) ; et

- promouvoir l'utilisation de la modélisation. Vous trouverez ci-dessous des exemples de programmes de détection acoustique dirigés par le MPO.

Le programme d'acoustique ambiante marine de la Direction scientifique du MPO a installé 12 enregistreurs acoustiques passifs autonomes pour surveiller le paysage sonore sous-marin dans certaines parties de l'habitat principal des épaulards résidents du Sud. Les informations évaluées dans le cadre de ce programme seront utilisées pour examiner les contributions acoustiques au paysage sonore à large bande provenant des sources naturelles et des sources anthropiques, et pour affiner la compréhension des contributions spatio-temporelles et de la composition globale du paysage sonore. Cela comprend l'identification et la caractérisation de la contribution au bruit des grands navires commerciaux et la modélisation de la contribution au bruit des grands navires commerciaux et de la réduction des mesures d'atténuation appliquées.

Le Réseau de suivi des baleines est un réseau d'hydrophones qui surveille en temps quasi réel l'emplacement des baleines dans le sud de la Colombie-Britannique et peut aider à déterminer la direction du déplacement des mammifères marins. Il soutient les mesures de gestion, notamment en répondant lorsqu'un événement d'urgence survient, comme un déversement de produits chimiques ou d'hydrocarbures. Il aide à la mise en œuvre de fermetures de pêche basées sur la présence confirmée d’épaulards résidents du Sud.

Grâce à son réseau d’hydrophones implantés à des endroits stratégiques de la côte ouest de l’île de Vancouver, des îles Gulf et du détroit de Georgia, le MPO et Google développent en collaboration un programme d’intelligence artificielle qui utilise les réseaux d’hydrophones existants pour détecter la présence des épaulards.

Le programme d’intelligence artificielle utilize des cris, des sifflements et des clics d’écholocation pour distinguer les cris des épaulards des autres bruits océaniques. Le Réseau de suivi des baleines soutient la mise en œuvre de fermetures de pêche dans la zone d’alimentation principale des épaulards résidents du Sud afin de mettre en œuvre des fermetures pour protéger cette zone une fois que la présence des baleines est confirmée dans la zone.

Si vous voyez des mammifères marins, veuillez contacter :

Tél : 1-866-I-SAW-ONE (1-866-472-9663)

Internet : Réseau d'observation de l'océan

Courriel : sightings@ocean.org

App: WhaleReport

Objectif 2 - conserver

Maintenir les populations de mammifères marins en bonne santé

Priorités

- Les efforts en faveur des décisions de gestion tiennent compte des changements dans l'écosystème qui peuvent affecter les espèces pêchées, y compris les effets des conditions météorologiques et climatiques, et les interactions des stocks de poissons ciblés avec les prédateurs, les concurrents et les espèces qui constituent leurs proies.

- Mettre en place des mesures adaptatives et souples en réponse aux résultats de la surveillance et de la recherche.

- Appliquer les mesures de conservation nécessaires au maintien de la diversité biologique et de la productivité du milieu marin, notamment en réduisant les impacts des activités humaines sur les mammifères marins et en créant des zones marines protégées.

- Aligner les efforts de gestion sur les objectifs de la LEP et les processus de planification du rétablissement.

Contexte

Les populations de mammifères marins en bonne santé ont des conditions démographiques qui préservent leur potentiel reproducteur, leur variation génétique et leur continuité culturelle.

Les actions visant à restaurer et à maintenir de nombreuses populations de mammifères marins ont été couronnées de succès grâce à une multitude d’efforts de conservation à différents niveaux allant de l'international au national, du régional au local. Elles impliquent les gouvernements, les ONGE, les communautés locales et les citoyens. Ce qui suit est une liste non exhaustive de certaines façons de travailler qu'utilise le MPO pour la conservation des mammifères marins.

Protéger les espèces menacées

Compte tenu du nombre de mammifères marins répertoriés en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) et d'une approche prudente de la gestion du MPO, l’alignement sur les OBJECTIFS de la LEP et les processus de planification du rétablissement est fondamental pour maintenir des populations de mammifères marins en bonne santé.

Il existe actuellement treize espèces de mammifères marins inscrites à la LEP en Colombie-Britannique : quatre en voie de disparition (4), quatre menacées (4), et cinq particulièrement préoccupantes (5).

La LEP est un outil important pour protéger ces espèces. Elle énonce les exigences relatives à l'élaboration de stratégies de rétablissement et de plans d'action pour les espèces inscrites comme disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, ainsi que les exigences en matière de planification de gestion pour les espèces désignées comme préoccupantes.

En vertu de la LEP, le ministre compétent doit faire un rapport sur la mise en œuvre des plans de gestion ou des stratégies de rétablissement cinq ans après leur inscription au registre public, puis au cours des périodes de rapport de cinq ans par la suite jusqu'à ce que les OBJECTIFS soient atteints.

Une fois qu'un plan d'action entre en vigueur, le ministre compétent doit suivre et évaluer les progrès accomplis pour atteindre les OBJECTIFS, puis la cinquième année il doit rendre compte de leur mise en œuvre et des impacts écologiques et socio-économiques.

La mise en œuvre des exigences de la LEP aide à aborder les stratégies de gestion générales ainsi que les buts et les OBJECTIFS spécifiques présentés dans les stratégies de rétablissement. En 2022, la publication du Rapport sur les progrès de la mise en œuvre du programme de rétablissement des épaulards résidents (Orcinus orca) du Nord et du Sud au Canada pour la période 2015 à 2019 en fournit un exemple récent.

Planification des espaces marins (PEM)

La PEM est un processus collaboratif qui rassemble les gouvernements fédéral et provinciaux, les tcommunautés ainsi que les organisations et les parties prenantes pour coordonner l’utilisation collective des espaces marins afin d’atteindre les OBJECTIFS écologiques, économiques, culturels et sociaux. La planification de l'espace marin prend en compte la série d'activités humaines prévues pour une zone marine donnée au fil du temps (telles que la pêche, les utilisations culturelles, les zones de conservation, le développement énergétique, etc.) afin de maintenir nos océans sains et productifs pour les générations à venir.

Le groupe de conservation et planification des espaces marins du MPO travaille en collaboration avec la province de la Colombie-Britannique, les groupes autochtones et les parties prenantes pour examiner les impacts des activités humaines sur les écosystèmes marins en s'appuyant sur les connaissances autochtones et scientifiques comme sources d'information.

Zones marines protégées

Il existe actuellement 14 zones marines protégées (ZMP) en vertu de la Loi sur les océans au Canada, couvrant plus de 350 000 km2, soit environ 6 % des zones marines et côtières du Canada. Les ZMP contribuent à un environnement marin sain et offrent une solution basée sur l'espace naturel pour faire face aux impacts du changement climatique en protégeant les écosystèmes marins, les espèces et leurs habitats. Les ZMP contribuent également à la culture canadienne tout en soutenant la prospérité économique des économies locales et des communautés côtières.

Le gouvernement du Canada, la province de la Colombie-Britannique et les Premières Nations côtières travaillent ensemble pour élaborer une approche planifiée d'un réseau de zones marines protégées dans la bio-région du plateau Nord, une priorité du Plan de gestion intégrée de la côte nord du Pacifique qui a été signé en 2017. Des travaux sont également en cours pour les premières phases de planification (collecte de connaissances) dans le sud de la Colombie-Britannique.

Intervention lors d'incidents

Le Programme d'intervention auprès des mammifères marins du MPO soutient les interventions lors d'incidents impliquant des mammifères marins. En collaboration avec des organisations non gouvernementales, les experts du ministère de la côte Pacifique interviennent lorsque des mammifères marins sont morts ou en détresse, notamment pour les enchevêtrements, les grandes baleines piégées, les mammifères vivants échoués ou le décès de mammifères marins. Ce programme travaille avec des partenaires pour :

- suivre et réagir aux enchevêtrements de mammifères marins, aux échouages (morts et vivants), aux collisions avec des navires et à d'autres menaces ;

- quantifier les menaces qui pèsent sur les espèces de mammifères marins, en mettant particulièrement l'accent sur les espèces évaluées comme étant en péril ; et

- fournir des données et des informations pour soutenir les initiatives de planification du rétablissement des espèces en péril, les options d'atténuation et l'élaboration de politiques.

Il est important de réagir aux incidents impliquant des mammifères marins vivants pour réduire les menaces de blessures et de mort cela contribue à maintenir la santé des individus et au succès à long terme de l’espèce. Des membres formés du Programme d'intervention contre les mammifères marins et du matériel d'intervention sont répartis dans toute la région du Pacifique pour intervenir rapidement en cas d'incident concernant des mammifères marins. Cependant, cela ne devrait être fait que par des experts, car les mammifères marins peuvent être inutilement blessés par des actions bien intentionnées de personnes non formées essayant de sauver ou de soigner un animal, en outre, cela peut également présenter des dangers pour les humains.

Les décisions concernant les mesures à prendre en cas d'incident particulier dépendent de plusieurs facteurs, notamment la vulnérabilité de l'espèce (p. ex., ceux de la liste de la LEP et/ou l'évaluation du COSEPAC comme espèce en péril), l'état de l'animal, les preuves d'interaction humaine, la faisabilité et la logistique de la collecte ou de l'intervention, l'intérêt pour la recherche, le financement et la disponibilité du personnel requis.

À la fin d'une intervention ou d'une enquête, les données sont compilées dans une base de données centrale, les échantillons sont soumis pour des analyses plus approfondies et toutes les personnes impliquées dans l'intervention et les domaines d'études connexes sont informés des résultats. Documenter ces incidents et, en cas de mortalité, comprendre la cause du décès, contribue à la compréhension des principales menaces anthropiques affectant le rétablissement des populations de mammifères marins.

Il convient de noter que les incidents signalés concernant des mammifères marins ne représentent qu'une partie du nombre réel d'incidents impliquant des mammifères marins.

Ramener en toute sécurité les animaux échoués vivants dans leur habitat naturel est un travail dangereux qui nécessite l'intervention de professionnels formés et agréés.

Phénomènes d'échouage des cétacés

Les cétacés sont considérés comme échoués lorsqu'ils se trouvent sur une plage et ne peuvent pas retourner en mer. Des échouages de cétacés vivants se produisent chaque année en Colombie-Britannique à une fréquence de 10 à 30 incidents par an au cours des 10 dernières années. Les échouages de plusieurs animaux se produisant simultanément dans une zone définie sont appelés échouages massifs.

Il existe plusieurs causes anthropiques potentielles d'échouage, notamment le sonar actif, l'activité sismique, les enchevêtrements dans les engins de pêche, les collisions avec un navire/hélice provoquant des blessures et les contaminants. Les facteurs de stress naturels/non anthropiques comprennent les proliférations d'algues nuisibles, les maladies et les caractéristiques géographiques. Par exemple, il a été observé que certaines plages en pente douce dans l'océan peuvent nuire à la capacité de réfléchir sur les animaux les clics d'écholocation, ce qui les amène à nager directement sur la plage avant de pouvoir réagir et changer de direction. Les tentatives de recherche de nourriture des cétacés dans les eaux peu profondes et la tentative d’échapper à la prédation sont des causes naturelles courantes d’échouages de cétacés vivants.

Les animaux vivants échoués peuvent avoir besoin d’une assistance professionnelle pour retourner en toute sécurité dans leur habitat naturel. Ce travail est dangereux et dans tous les cas, des professionnels formés et autorisés travaillent ensemble pour intervenir auprès des mammifères marins échoués. Pour déterminer le meilleur plan d'action, le Programme d'intervention auprès des mammifères marins du MPO tient compte de l'emplacement, des conditions météorologiques, des espèces et du nombre d'animaux impliqués avant de déployer le personnel et l'équipement appropriés (tels que des élingues et des dispositifs de re-flottaison) nécessaires à chaque effort d'intervention.

Réadaptation

Vancouver Aquarium Marine Mammal Rescue Society (Société de sauvetage des mammifères marins de l'aquarium de Vancouver) est le seul centre de sauvetage dédié aux mammifères marins au Canada et l’un des plus grands au monde. Le centre fonctionne comme un hôpital et un établissement de soins pour les mammifères marins malades, blessés ou orphelins. Chaque année, le programme de sauvetage sauve plus de 100 mammifères marins et les aide à se remettre pour qu'ils soient relâchés dans leur habitat naturel.

Nécropsies